はじめに

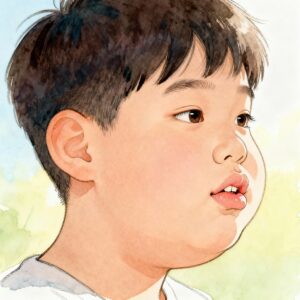

「うちの子、いつもお口がポカンとしているけど大丈夫かな?」そんな相談を、歯科医院でよく耳にします。

お口の開きっぱなしは「口呼吸」のサインであり、放っておくと“アデノイド肥大(咽頭扁桃の腫れ)”と関係していることがあります。さらに、口呼吸が長く続くと「歯並び」や「姿勢」「集中力」にまで影響を与えてしまうことも…。

この記事では、口育(こういく)の観点から見たアデノイドの特徴や影響、家庭でできるケア方法について、歯科衛生士としての現場の視点と、3人の子どもを育てる母の実体験を交えてお伝えします。

アデノイドって何?どんな役割があるの?

アデノイドとは、鼻の奥の突き当たり、ちょうど喉と鼻の間にある「喉頭扁桃(こうとうへんとう)」というリンパ組織のことを指しています。この部位は、子どもにとってウイルスや細菌の侵入を防ぐ「体のフィルター」のような働きをしています。 風邪などでウイルスに接触する機会が多い幼少期には、免疫のトレーニングの場として重要な役割を担っています。

通常は成長とともに次第に小さくなっていきますが、3〜8頃までは反応が活発で、一時的に肥大(アデノイド肥大)が起こることがあります。この肥大が続くと、鼻の奥の空気の通り道が狭くなり、子どもが無意識に口で呼吸するようになることがあります。

うちの子の体験から感じたこと

我が家の長男も小学校低学年のころ、寝ているときのいびきと風邪の長引きが気になっていました。小児科で「アデノイドと扁桃腺が腫れています。風邪が治ったら耳鼻科に受診してください」と言われ、耳鼻科では「経過によっては手術も検討」との説明を受けました。

小さな子どもに手術を受けさせる不安もあり、私はまず口呼吸の本質を改善できないかと考えて、歯科医院に相談しました。歯科では、「唇の筋力が弱いと口呼吸になりやすい」「舌が上にあごにつかない位置にあると、口が自然に開きやすい」とのご指摘を受け、トレーニング指導を開始しました。

毎日少しずつ口や舌の運動を続けた結果、3か月ほどで口が自然に閉じられるようになってきました。すると次回の耳鼻科検診では「アデノイドの肥大は進んでいないので経過観察で大丈夫」と言われました。

この経験を通して、鼻呼吸の大切さと、歯科でできるアプローチを一応確信しました。

アデノイドと姿勢・集中力の関係

![]() アデノイド肥大による口呼吸は、姿勢や集中力鼻呼吸がうまくできないと酸素の取り込みが浅くなり、体が自然と前傾姿勢(猫背)になってしまうことがござい

アデノイド肥大による口呼吸は、姿勢や集中力鼻呼吸がうまくできないと酸素の取り込みが浅くなり、体が自然と前傾姿勢(猫背)になってしまうことがござい

ます。 これは、酸素を取り込む身体の反応によるものです。

また、酸素が十分に脳につかないと、集中が続かない・疲れやすい・イライラしやすい

実際に、歯科の定期健診でも「口呼吸傾向がある人は、姿勢が前めり」「座っていても顎が前に出ている」といった共通点に気づくことがあります。これは全く珍しいことではなく、呼吸道が変わるだけで、体全体のバランスが影響を受けることを、多くの臨床で実感します。

次男もお口ぽかんとしていることが気になることがありました。耳鼻科に受診して相談したところ、鼻は今詰まってないのだけど、鼻づまりがあった時のクセで口呼吸が残ってしまい、無意識に口で呼吸して口がぽかんと開いている状態が続いているのかもしれないと指摘されました。鼻は詰まっていないのでトレーニングすれば、鼻呼吸に戻るよと言われ、家族で鼻呼吸のトレーニングをしました。

同じころ歯科でもお口ぽかんとしているとやはり指摘をうけました。舌が正しい位置につかずに低い位置で、舌の筋力が弱くなり、だらんと力が入らないと、発音が聞き取れなかったり、歯並びが乱れるきっかけになるよとも言われました。呼吸が鼻か口かでそんなトラブルが増えるのだと少し怖くなりました。

3歳児健診でも保健師さんに鼻づまりをそのままにしていると、口で呼吸しなくてはならないので、風邪をひきやすくなったり、頭がボーっとするので集中力がなくなったり、アデノイド顔貌になりやすくなりますよと指導を受けました。そこでアデノイド顔貌を詳しく教えてもらいました。特徴としては、口が常に開いていて、鼻の下が長く見えたり、あごが細く後退してくる顔に成長していくとのことでした。

家庭で気づけるサイン

• 寝ているときにいびきをかく

• 口を開けて寝る

• 鼻づまりが慢性的

• ごはんのとき口を閉じて噛めない

• 発音が鼻に抜けるような感じがする(特に「な行」「ま行」)

• 集中力が続かない・姿勢が悪い

![]() これらのサインが複数ある場合は、早めに耳鼻咽喉科や小児歯科で相談することをおすすめします。

これらのサインが複数ある場合は、早めに耳鼻咽喉科や小児歯科で相談することをおすすめします。

歯科衛生士として伝えたいこと

歯科衛生士の観点からは、口腔内だけではなく、鼻やのど、姿勢、舌の動きまで総合的にチェックします。アデノイド肥大が原因の口呼吸はお子さんの発育全般や健康に大きく影響しますので、単なるクセとは異なり、注意が必要です。

もしアデノイドが原因で鼻呼吸が難しい場合、「鼻呼吸トレーニング」や「舌の筋トレ」を並行して行うことで改善が期待できることもありますので、専門機関にご相談ください。

家でできる簡単!口育トレーニング

我が家で実践して効果を感じた方法を紹介します。どれも簡単で、遊びながら続けるものです。取り入れやすいものをぜひやってみてください。

お風呂で「鼻呼吸チェック」

お風呂上がりは、蒸気で鼻が通りやすくなる時間帯。

鏡の前で口を閉じて5秒キープしながら鼻で呼吸ができるか確認します。できるようになったら少しづつ長く静かに鼻で呼吸できるようにトレーニングします。

「あいうべ体操」で楽しく筋トレ

よく知られる「あいうべ体操」は、口輪筋や舌の筋肉を優しく鍛えられるおすすめの方法です。発声しながら行うことで表情筋も刺激されるため、子どももゲーム感覚でできめます。大人も子供も口周りの筋力は大切です。

あいうべ体操:https://mirai-iryou.com/selfcare/aiube/

舌の正しい位置を正しく

舌の先を上の前に歯のすぐ後ろ(スポットと呼ばれる位置)に軽く練習します。舌が上がることで口が自然に閉じやすくなり、鼻呼吸の習慣づけに役立ちます。舌の筋力が必要なので、舌の筋力アップのトレーニングをしてみましょう。

3児の母として感じたこと家でできる簡単!

我が家の長男は幼稚園時代、寝ているときのいびきと口呼吸が気になっていました。耳鼻科でアデノイド肥大の診断を受け、家庭での鼻呼吸トレーニングと姿勢改善に取り組みました。数か月で自然に口が閉じられるようになり、いびきも減少。体の成長に大きな違いを感じています。早く受診してよかったなぁと嬉しく思います。

この経験から、「お口のクセ」は放置せず、早めに気づいてあげることが大切だと実感しました。

まとめ:口育は、子どもの未来を守る育み

アデノイドは、子どもの成長過程で誰にでも見られる生理的な変化ですが、その影響が「呼吸」「歯並び」「姿勢」「表情」にまで及ぶことを知っておくことが大切です「お口ぽかんは」単なる仕草ではなく、成長のSOSサインである可能性があります。

早期発見と家庭でのトレーニング、医療機関との連携で、お子さんの健やかな成長を支えていきましょう。

さいごに

![]() 歯科衛生士として、そして母として思うのは、「お口の環境を整えること」は、心と体の健康を守る第一歩だということ。お子さんのお口の状態を“ただのクセ”と片づけず、「どうしてそうなっているのか?」という視点を持つことで、未来の笑顔がきっと変わります。

歯科衛生士として、そして母として思うのは、「お口の環境を整えること」は、心と体の健康を守る第一歩だということ。お子さんのお口の状態を“ただのクセ”と片づけず、「どうしてそうなっているのか?」という視点を持つことで、未来の笑顔がきっと変わります。

コメント