「うちの子、離乳食が終わっても柔らかいごはんやおかずばかり…本当にこれでいいの?」そんな不安を抱えながら毎日食事を用意している保護者の方、多いのではないでしょうか。

私自身、子どもが3歳までは煮込み料理ややわらかいパンばかり用意していました。けれどある日、歯科健診で「噛む力が弱いと将来のあごや歯並び、顔つきに影響する」と指摘されショックを受けて帰ってきました。この体験から「柔らか食多め生活」と「しっかり噛む習慣」が日本の子ども達にどんな影響を及ぼすのか、実例や専門家コメントも交えて掘り下げたいと思います。

この記事では、やわらかい食事ばかりではどうなるのか、そして家庭で安全にできる噛む力を育てる工夫を紹介します。

柔らか食中心の生活があたえる影響

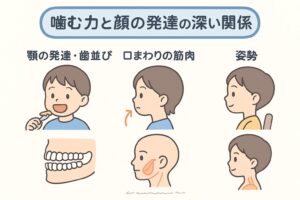

噛む動作は、口だけでなく顔全体・首・背中・体幹にも影響します。実際、小児歯科医の先生曰く「小学生の半数以上が噛む力不足で、あごが小さい・口がぽかんと開いている・歯並びが乱れやすい」とのこと。

噛む回数が少ないと、あごの成長が遅れる。歯ぐきが弱くなる。口周りの筋肉が衰え、口がぽかんと開く。こうした状態に進行しやすいのです。またよく噛めないまま、飲み込むので消化器官に負担もかかり、便秘や軟便などにもなりやすいことがみられます。

体験談・医療専門家コメント

うちの子は3歳であごの成長が足りないと診断されました。歯科診療時「もし柔らかい食事が多い場合は今日からでも意識して噛む回数を増やしましょう」と歯科医に言われ、食事内容を見直すことにしました。

またある保育園の現場では「噛む練習用のおやつ(焼き芋・するめ・皮付きりんご」を日々取り入れ、子ども達が自然と噛むクセが見につくよう工夫しているそうです。

顎の成長と歯並びの関係

噛む力が弱いと、あごの骨が十分に発達しません。すると、永久歯が生えるスペースが狭くなり、結果として「歯列不正(歯並びが重なって生える)」になりやすい。専門家によると、「6歳までにしっかり噛む力を身につける」と将来的な歯科トラブルリスクを大きく減らせるいうことが分かっきています。

また顎が未発達だと、食事中の誤嚥や嚥下障害も起こりやすくなってしまいます。

顔の形・表情筋・姿勢への影響

噛む力は、顔の骨格形成や豊かな表情にも直結します。ちゃんと噛む子は口元が引き締まり、キリッとした顔立ちにみえます。

逆に噛む機会が少ないと、口の周りがたるみやすく、顔のバランスが崩れ、いわゆる「ぽかん口」と呼ばれる状態になることも。姿勢にも大きな影響があり、食事中に噛む力が弱いと、座る姿勢が乱れ集中力も低下しやすくなります。

姿勢や体幹への影響

- 噛むときには顎だけでなく首や肩、背中の筋肉も使われます。

- 噛む力が弱いと、姿勢が不安定になりやすく、集中力や体の動きにも影響する可能性があります。

▲噛む力は顎・顔・姿勢など全身の発達と関係しています。

食事の硬さより大切なのは“噛む回数と口の使い方”

硬い食材は誤嚥(ごえん)や窒息のリスクがあるため、幼児期にはあまり推奨できません。 それよりも、やわらかい食材でもしっかり噛む回数と口の使い方を意識することが重要です。

日常でできる噛む力UPトレーニング

野菜・果物を大きめにカットして、小さな一口にせず大きめで歯ごたえを残して、噛む回数を増やしていきます。子どもが大好きなハンバーグも豆腐よりも赤身中心にすることで、噛み応えをUPすることができます。食材の大きさや種類を見直すだけでも噛む回数を増やせます。

干し芋・焼きおにぎり・根菜チップスなどをおやつに取り入れて、柔らかすぎない適度の硬さを意識していきましょう。

我が家では「噛む回数コンテスト」を家族で開催していました。食卓で一口ごとに噛む回数を計測しました。姿勢をチェックして、椅子の高さを調節して足裏が床にピッタリつくようにして、背筋を伸ばして噛むというルールを決めました。子どももゲーム感覚で何度も何度もよく噛んでいました。楽しみながら噛むということを体験しました。

「噛む力」「奥歯でしっかり噛む」「飲み込む前に20回噛む」が習慣になるよう工夫していきましょう。

Q&A よくある質問

Q1:柔らか食ばかりだと本当に体に悪いの?

A1:柔らかい食事はメリットもあります。あまり噛まずに消化にいいので、体調不良で食欲がないときは柔らかい食事が体に優しい食事です。ただしずっと続けると顎や筋肉、歯の発育に影響が出やすいので、適度に「噛む力」が必要な食材を意識しましょう。

Q2:誤嚥や窒息が怖い…どうすれば安全?

A2:無理に硬いものを与えず、年齢や発達にあった「ほどよい歯ごたえ」のものから始めてください。例えば、ゆで野菜や焼きおにぎり、果物の皮つきなどが安心です。常に近くで見守りましょう。

まとめ:実践のコツ

「噛む力」を育てるために特別なことは必要ありません。今日の夕飯から一品だけ「ちょっと硬め」に工夫する、回数を多く噛むことを意識するーーーそんな日常の習慣化が、子どものお口の健康・美しい笑顔づくりにつながります。

将来の表情や体のバランス、そして自信に満ちた笑顔のためにも、今日からできる一工夫を始めてみませんか?

コメント